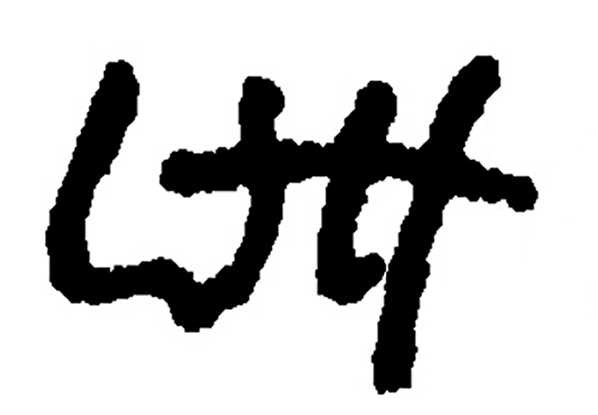

h. selbst-portrait von hinten

die hand im haar so hockt er

ruhlos am tisch

und ahnt nicht daß die herbstnacht

die luft an seinem nacken dunkel färbt

er sitzt auf dem sprung er sagt ich bin

solitair

und müde bin ich bin mir selbst

entflohn (so hockt er am tisch der fremde

wenn ich allein im zimmer bin

(man sieht nicht sein gesicht

was wartet er gekrümmt zur kralle

harrt er des blauen hauchs der ihn belebte

dem mondeslicht das schwächer in die kalten

haine hängt

die tage gingen schnell

glaubt er davonzufahren auf dem stuhl

längst hält ein herbst mit kaltem haar

sein hastiges gebein verhangen

er schwimmt in hundert jahren schlaf

er ahnt nicht daß er selber herbstet

vergangen ist was er vergaß

(der herbst steht kopf der herbst verhöhnt ihn

er merkt es nicht er merkt nicht daß sein atemhecheln

dem atemlosen fehlt der händeringend

ruhlos durch die haine rennt und der

so oft ihn rief

(verkrallt hockt seine hand im haar

das nicht mehr mit ihm denken will

zum schreien seltsam trüben draußen

die sterne die nacht ein.

Solitair

von Nancy Hünger

Wann immer sich eine Gelegenheit bietet, werde ich gefragt, wer denn die eigenen Vorbilder usw. Wobei mich die Frage nach dem Lieblingsbuch schon zu Kindertagen in Verlegenheit und Bedrängnis brachte, denn sie bedeutet Auswahl, Begrenzung und Unterlassung, schlichtweg: Ausschluss. Eine einzige Liebe erwähnen und alle anderen verheimlichen, verschweigen, verletzen. Verletzung: So fühlt es sich an, noch heute. Ein Unrecht wird getan.

Da ich lernte, dass ich niemals Zeit genug für alle Lieben hätte; und das Publikum zweifelsohne nur an einer hübschen Namens-Kaskade interessiert ist, warf ich gemeinhin jene Namen in den Raum, die ich für vergessen hielt und sagte, wann immer mir möglich: Hilbig. Wenn ich Hilbig sage, so weiß ich inzwischen, wird jemand den Namen erwidern. Wird Ach & Hach sagen, sich mir vertrauensvoll zuwenden, mir eventuell väterlich die Hand auf die Schulter legen und mir SEINE Hilbig-Geschichte erzählen. Selten sind oder waren es Freunde oder Gefährten Hilbigs, öfter waren es Verleger, Kritiker, es waren die Abgesandten des Betriebs, die mir eine Anekdote zuschieben wollten, wie den berühmten Kassiber. Diese Anekdoten waren oft befremdlich, manchmal verstörend und immer waren sie indiskret bis zur Unhöflichkeit. Diese Dönchen hatten schrille Pointen, die Erzähler machten sich mit Hilbig gemein, machten ihn gemein, stutzten ihn auf einen Dialekt oder einen Arbeiter zurecht, auf etwas Verträgliches, Bürgerliches, Alltägliches. Der Dichter schrumpfte zu einer Pointe im betrieblichen Kauderwelsch, ein Pausenfüller, small-getalkt und offensichtlich waren sich diese Erzähler meiner Kumpanei gewiss. Ich habe nicht gelacht, ich habe mich geschämt und meine Schultern wegsacken lassen. Ich schäme mich noch immer, denn ich habe mich weggeduckt und nichts gesagt. Was hätte ich auch sagen dürfen, als Nachgeborene, als Leserin. Was ist dagegen einzuwenden. Was ist gegen diese Geschichten einzuwenden, es sind nur dies: Geschichten. Vielleicht hätte ich rufen sollen: Wir wissen nichts von ihm, wie es Uwe Kolbe tat. Wir wissen nichts von ihm, auch wenn uns die akademische, die literarische, die rezipierende Welt, die Wolfgang Hilbig von Beginn an observierte, kartierte und kassierte, das Gegenteil weismachen will.

Thomas Rosenlöcher, so lese ich, konnte / wollte nicht glauben, dass der Wolfgang Hilbig, der ihm leibhaftig gegenüber saß, der Verfasser solcher Poeme sein sollte, er brachte den Dichter Hilbig nicht in Einklang mit seiner Vorstellung eines prototypischen Dichters (was immer dies auch sei). Es musste sich um einen Irrtum handeln, einen Witz. Wie ihm, so lese ich, erging es vielen, ihre Erinnerungen geben Zeugnis von einem Eremiten, einem Fremden, einem, der scheinbar nirgends zugehörig, sich selbst fremder war: schweigsam, still, entrückt. Kaum einer der/die nicht von Meuselwitz, der Mutter, dem analphabetischem Großvater erzählte, von der nächtlichen Schreibexistenz am heimischen Küchentisch oder dem Suff. Alle üben sich im biographischen Fehlschluss, wie es die Germanistinnen zu nennen pflegen und niemand scheut sich davor, so scheint es. Lese ich ihre Erinnerungen, steigt mir der Geruch von Wachsdecken, Blaumännern und Schnaps in die Nase. Als wären sie alle stets anwesend gewesen. Heimliche Beobachter, Eingeschworene, die mit dem autobiographischen Rüstzeug, zu entschlüsseln suchen, was nicht zu entschlüsseln ist. Die Urfrage aller Poesie.

Insofern geben diese Bekenntnisse, die so viel zu erklären suchen, zu erkennen, dass sie in Erklärungsnot sind. Man muss sich nur tief genug durch die schweigsame Beredtheit hindurchlesen, die biographischen Notate, Einsprengsel und Anekdoten abziehen, schon wird es opak, wird es schwarz. Wird es still um diesen Schriftsteller, von dem niemand weiß.

Beobachter, so schrieb ich, als seien sie stets anwesend gewesen, wenn der abwesende schrieb. Ist eigentlich erschöpfend genug über den Titel „abwesenheit“ nachgedacht worden? Hat nicht der Anfang bereits, dieser Titel, das ganze Werk begründet? Hat er uns nicht eine Tür vor der Nase zugeschlagen, wie es sich gehört, sich abgewandt, auch von uns. So leichtfertig lesen wir darüber hinweg, belassen es bei dem Gedicht und sagen: Ja, ja, Pragerfrühling, sagen DDR und Stasi. So leichtfertig lesen wir manchmal über Gedichte hinweg, die uns sagen, was sie wissen und wo das Nichtwissen, das Schweigen beginnt.

Wann immer mir eine Hand auf die Schulter gelegt, wann immer ich in den Erinnerungen wildere, in der Hoffnung kennenzulernen, wen ich nicht kennenlernen konnte (und vielleicht ist dies ein großes Glück), sehe ich das „selbst-portrait von hinten“. Ja, ich sehe es, ich kann nur wenige Gedichte sehen, ich kann sie lesen oder fühlen, manchmal vielleicht verstehen, dieses aber kann ich sehen: die hand im haar so hockt er /ruhlos am tisch / und ahnt nicht daß die herbstnacht/ die luft an seinem nacken dunkel färbt /er sitzt auf dem sprung er sagt ich bin /solitair /aund müde bin ich bin mir selbst/

entflohn /(so hockt er am tisch der fremde / wenn ich allein im zimmer bin

Es ist ein mühsames Geschäft, die Liebe zu einem Gedicht, die oft eine spontane Regung oder Eingebung ist, ergründen zu wollen. Begründe mal eine Epiphanie. Dieses Er-/Begründen hat immer auch Anteil an der Zerstörung dessen, was man liebt: Zeile um Zeile. Wort für Wort. Dissoziation, so nennt es die Psychologie, Entfremdung sagen wir gerne, das ist, was ich lese. Einer, der sich beobachtet, ein Selbstportrait von sich zeichnet, von hinten, nicht en face, wie es üblich wäre, wie es die Sitten und Gebräuche des Zeigens und Enthüllens verlangen. Wie es der Literaturbetrieb verlangt: Zeigen nicht Verstecken. Einer der sich verweigert, der vorgibt, wie er gesehen werden will, nämlich gar nicht. Einer der sich selbst nicht sieht, nicht begreifen kann. Das Ich in diesem Gedicht ist nicht zu lokalisieren, es oszilliert oder ist ambig. Es ist und wieder nicht. Zum Schreien seltsam. Zum Schreiben seltsam. Wenn ich die Hand spüre, sehe ich das Gedicht, das mir nachträglich wie ein Omen erscheint. Wie wohl alle Omen nachträglich entziffert werden wollen. Ich lese einen, der dazwischen lebte. Einen der nirgends zugehörig war. Der weder Arbeiter noch Schreiber, der weder noch war und beides nicht begreifen konnte. Verloren, so lese ich das Dunkel aus dem Nacken, das Haar, das nicht mehr denken will. Das Gedicht, so lese ich, entstand 1966. Ein Jahr nachdem Wolfgang Hilbig alle Gedichte verbrannte, die zuvor entstanden waren. Nach der Begegnung mit Gert Neumann und Heidemarie Härtl im Zirkel „Schreibender Arbeiter“. Der Zirkel, der ihn einlud, ein Gedicht zu verfassen. Thema: Ich schreibe. War dies seine Antwort?

Hat er je eine Antwort gefunden? Ich schreibe, Ich bin es, der schreibt, oder ist er es, der sogenannte Heizer, dessen Arbeit die Wärme war, für jene Arbeiter, die sie so dringend benötigten und den Heizer zugleich verachteten, da er am unteren Ende der Kaste stand, wortwörtlich. Obendrein ein schreibender Heizer, einer der in der sengenden Hitze und im Ruß der Kohleöfen las und schrieb. Wo doch das Schreiben bereits verdächtig war. Wer schrieb war kein Arbeiter, der konnte keiner von ihnen sein. Ein Verräter. Der hat sich aus der Welt der Arbeit herausgeschrieben, in die Welt der asozialen Subjekte hinein. In der Welt der arbeitsscheuen Subjekte waren alle verdächtig oder Verräter. Kann man diesen Widerspruch verstehen, geschweige aushalten? Wir lesen leichtfertig darüber hinweg. Später emigriert in die westdeutsche Verlagswelt, zu den Handauflegern, wo man aus ihm einen schreibenden Arbeiter stilisierte, da sich der Bitterfelder Weg zynisch erfüllte. Ein hübsches Etikett, um nicht sagen zu müssen, womit man es wirklich zu tun hatte: Mit einer Literatur, die alles andere schlicht in den Schatten stellte. Die Etiketten haben ihn unschädlich gemacht. Er konnte keiner von ihnen, er durfte keiner von ihnen sein. Wieder stand er am unteren Ende der Kaste. Fremder unter Gleichen. Er war ein Solitair.

Das Wort lässt mich stolpern. Solitär sagen wir und meinen etwas Einzigartiges, etwas Besonderes, wie alles heute besonders, also individuell sein soll oder muss. Die Einzelgänger von heute sind nicht die Einzelgänger von gestern. Ich lese falsch, ich lese daneben. Solitair bedeutet ungesellig, bedeutet einsam, bedeutet allein, bedeutet nicht zugehörig. Ein elternloses Kind. So lese ich zufällig bei dem Künstler und Spurensicherer Kurt Benning: „Er (der Solitär) leidet fürchterlich durch seine Niederlagen mit seinem janusköpfigen Ichwesen. Siege hingegen sind unspektakulär, wie plötzlich ein¬tretende Windstille, unverhoffte Chancen des Ausruhens. Ein Einsamer ist ein Außerirdischer, der die Welt wunderbar fremdartig erlebt, und nie begreift. In Ermangelung von Gewißheiten lebt er in beständiger Angst, und ist dennoch furchtlos. Er ist ein elternloses Kind. (…) Solitäre sind Selbstzerstörer, deren Anstrengung darauf zielt, Fremdkörper in die Welt zu setzen. Selbstzerstörer sind Kulturträger, sisyphoshafte Arbeiter, die notgedrungen einen Prozeß prolongieren, den sie eigentlich abschließen oder rückgängig machen wollen. Am Ende ist der Anfang.“

Am Ende ist der Anfang. Omen wollen nachträglich entziffert werden. Das Portrait von 1966 ist das Portrait von 2021. er schwimmt in hundert jahren schlaf /er ahnt nicht daß er selber herbstet / vergangen ist was er vergaß. Er ahnt nicht, aber das Ich ahnt es, nein, es weiß. Es wird sich selbst nie entfliehen können. Er konnte nicht ahnen, dass nie, wirklich niemals bedeuten sollte. er merkt es nicht er merkt nicht daß sein atemhecheln /dem atemlosen fehlt der händeringend / ruhlos durch die haine rennt und der / so oft ihn rief

Er merkt es nicht, er hört es nicht. Das ist ein Trost, wenn ich weine, wird sein janusköpfiges Gesicht unleserlich. Spart Euch die Geschichten, ich will ihn nur von hinten sehen. Ruhelos an einem Tisch. Zum Schreien seltsam. Zum Schreiben seltsam. Wir ahnen es nicht.

Nancy Hünger, geb. 1981 in Weimar, lebt in Erfurt

- In der Edition Azur erschienen bisher sieben Gedichtbände von ihr, zuletzt "Um 4 Uhr kommt der Hund. Ein unglückliches Sprechen" (2020).

- Nancy Hünger erhielt zahlreiche literarische Auszeichnungen, darunter ein Stipendium des Künstlerhauses Edenkoben (2013) und die Stelle der Stadtschreiberin in Tübingen (2018).

- Ihr Aufsatz „Die Stunde der Schatten. Zu Wolfgang Hilbigs Erzählung Alte Abdeckerei“ wurde mit dem Caroline-Schlegel-Förderpreis 2014 der Stadt Jena ausgezeichnet. Er erschien in: Hilbigs Bilder. Essays und Aufsätze. Hrsg. Peter Braun und Stephan Pabst, Göttingen (Wallstein) 2013.